【神社巡り】佐太神社(島根県松江市)

目次

曖昧な記憶で参拝を振り返る

平成30年8月4日の参拝記録

令和5年12月11日に再度参拝する機会がありましたので、写真を追加・差替えしています。

仕事で島根県松江市を訪れた際に「佐太神社(さだじんじゃ)」を参拝しました。

当時の記憶はあまりありませんが、松江に来たから近くの神社に参拝しようと思って、たまたま選んだのが「佐太神社」だったと思います。

松江の市街地から少し外れた所にあったのと、川(佐陀川)を渡った先にあったのは覚えています。

こちらは「正中殿」「北殿」「南殿」という3つの社殿が横に並ぶ珍しい造りなのですが、(記録は残っていませんが)以前、福岡県行橋市の「今井津須佐神社」を参拝した時にも社殿が並列(というか、こちらの場合は1つの社殿に拝殿が並列)しているのを見ていたので「こういう造りの神社って結構あるのかな?」という印象でした。

個人的には、白地に青で染められた社紋が3つ並ぶ姿がモダンに見えて「センス良いな」と感じました(写真には残っていませんが、三殿とも社紋が違ったと記憶しています)。

今どきなアレンジなのか昔からそうなのか・・・。

この社紋は個人的にお気に入りです。

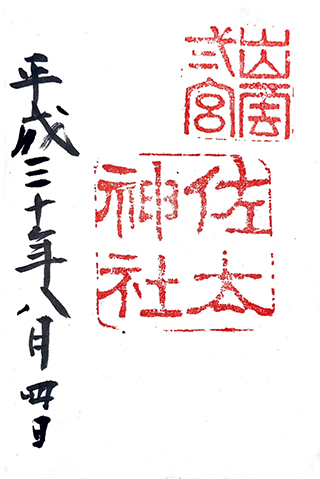

平成30年の参拝では「佐太神社」の御朱印を頂きました。

令和5年12月11日の参拝記録

今回は仕事ではなく旅行で島根県松江市を訪れ、その際に「佐太神社」を参拝をしました。

令和5年の参拝では、社紋が茶色に染められていました。

三殿で計十二柱の神々をお祀りしているそうです。

三殿それぞれ社紋が異なるのも面白いです。

平成30年の参拝では本殿参拝後、御朱印を頂いて帰りましたが、令和5年の参拝ではもう少し時間を使って摂末社も参拝しました。

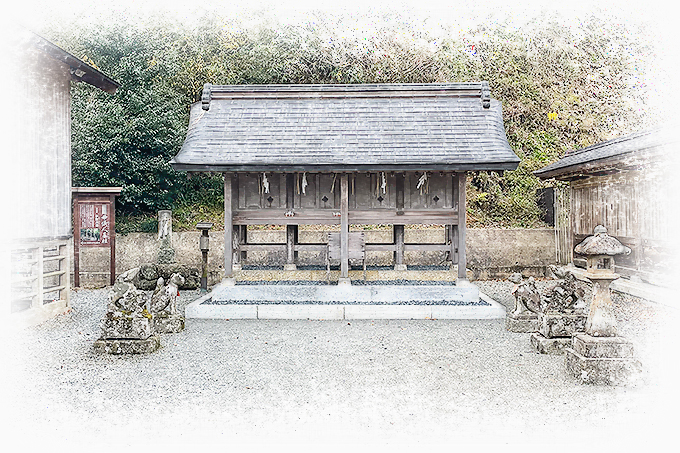

見るからに新しい「宇多紀社」。たぶん平成30年には無かったんじゃないでしょうか?

「宇多紀社」では「下照姫命(したてるひめのみこと)」をお祀りしているとのことです。

「南末社」。前回参拝では全く気が付きませんでした。

「南末社」から階段を登った先に「母儀人基社(はぎのひともとしゃ)」という磐境(いわさか)が鎮座しています。

こちらは「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の陵墓である「比婆山」の神陵を移し祀った社と伝えられているそうです。

また、「佐太神社」には「藻汐祓」という風習があるそうで、家に悪穢があった際、青竹で汐筒を作り海で汐を汲み、ジンバ草を採り身を清め、お詣りして禊をするのだそうです。

「佐太神社」の境外、佐陀川のほとりに北殿摂社「田中神社(たなかじんじゃ)」が鎮座しています。

こちらには「磐長姫命(いわながひめのみこと)」を祀る「東社」と、「木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)」を祀る「西社」が背中合わせに鎮座しています。

こちらは「悪縁切り」と「良縁結び」が祈願できる珍しい神社です。

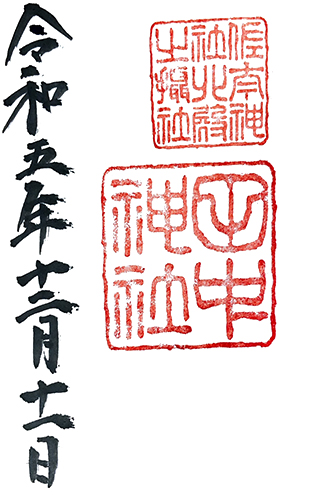

令和5年の参拝では「田中神社」の御朱印を頂きました。

佐太神社の御由緒

創建年は不明ですが、社伝によると垂任天皇54年(3~4世紀?)に社殿が造られ、「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の二柱を合祀したと記録があるそうです。

「出雲國風土記」に「佐太大神社(さだおおかみしゃ)」あるいは「佐太御子社(さだみこしゃ)」と記され、「出雲國三大社」の一つとして称えられていました。

また、「延喜式」には「佐陀大社」と記され、中世には出雲國二宮として仰がれました。

本殿は「正中殿」「北殿」「南殿」の三殿並列の珍しい造りをしており、この三殿構えは平安末期に成立したと言われています。

三殿には合計12柱の神様が祀られていますが、主祭神は正中殿に祀られている「佐太大神(さだのおおかみ)」です。「出雲國風土記」では「加賀の潜戸(松江市北部の日本海の海岸沿いにある洞窟のような場所)」で生まれたとされています。「猿田毘古大神(さるたひこのおおかみ)」と同神とされています。

現在の社殿は文化4年(1807年)に造営されており、国の重要有形文化財に指定されています。

最盛期には224人の神職を有し、年間の祭事は70以上におよんだと伝えられていますが、神仏分離や神社制度改革などでその数は少なくなっています。

400年以上前から「御座替祭(ござがえさい)」という例祭で執り行われていた神事芸能「佐陀神能(さだしんのう)」は出雲流神楽の源流と言われており、国の重要無形民俗文化財やユネスコの無形文化遺産リストに登録されています。

佐太神社の御朱印

佐太神社の御朱印

田中神社の御朱印

佐太神社の概要

- 神社名

- 佐太神社

- 主な御祭神

正中殿佐太大神(さだのおおかみ)「猿田毘古大神」と同神とされている 伊弉諾尊(いざなぎのみこと) 伊弉冉尊(いざなみのみこと) 事解男命(ことさかをのみこと) 速玉男命(はやたまおのみこと)

北殿天照大神(あまてらすおおみかみ) 瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)

南殿素戔嗚尊(すさのおのみこと) 秘説四座秘密とされている四柱の神々

- 社格等

- 主な摂末社

- 田中神社

早人社

母儀人基社

隨神社

山王社

宇智社

玉御前社

竹生島社

戸立社

振鉾社

垂水社

天神社

- 鎮座地

- 島根県松江市鹿島町佐陀宮内73

- GoogleMapで開く

- 御朱印を頂ける場所

- 同敷地内社務所

- 参拝日

- 平成30年8月4日、令和5年12月11日

- 地図

駐車場について

参拝者用の無料駐車場があります。