【神社巡り】大将軍八神社(京都府京都市上京区)

目次

曖昧な記憶で参拝を振り返る

北野天満宮を出た私は、次の目的地に行く前にこの近くで遠い親戚がお店をやっていたのを記憶していたので、そちらの前を通りました。

そしてその場所を地図で確認した時、商店街の一角に「大将軍八神社」を見つけ「大将軍」という名前に惹かれ参拝してみる事にしました。

境内の中心に石の碑があり(北極星をあらわしているそうです)、さならが「晴明神社」に近い雰囲気を感じましたが、それもそのはず、「大将軍八神社」はもともと陰陽道のお堂を起源に持つ神社でした。

大将軍神の像

神社は小さめの神社ですが、普通の神社とは雰囲気が少し違う所もあり、興味深く参拝できました。

社務所で御朱印を頂き、次の目的地へバスで移動します。

大将軍八神社の御由緒

大将軍八神社は陰陽道のお堂「大将軍堂」として創建されましたが、神仏習合や神仏分離の影響により神社となりました。

創建は延暦13年(764年)、国家鎮護と国民の繫栄を目的として、平安京遷都の際に桓武天皇の勅願により平安京大内裏の北西角(陰陽道の天門に)、奈良の春日山から大将軍神を勧請し大将軍堂を造営したのが始まりです。

室町時代に入り応仁の乱により荒廃してしまいますが、その後神社として復興。

江戸時代に入ると暦の神八将神と素戔嗚尊とその御子神八柱が習合されます。聖武天皇・桓武天皇も共にお祀りし、「大将軍八神宮」と改称されました。

明治時代になると神仏分離の影響で祭神は外来神は素戔嗚尊とその御子神八柱に変更され、社名も「大将軍八神社」に変更されます。

大将軍神が素戔嗚尊と習合された理由としては、大将軍堂は八坂神社の管理下にあった時期があり、八坂神社の祭神が素戔嗚尊である事からと考えられているそうです。

境内にある「方徳殿」には、大将軍神像群が100体以上納められているほか、陰陽道や天文学に関係する資料も展示されています。

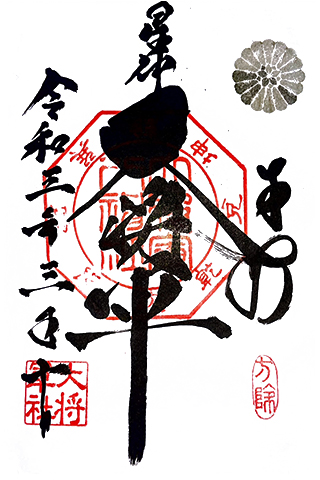

大将軍八神社の御朱印

大将軍八神社の御朱印

大将軍八神社の概要

- 神社名

- 大将軍八神社

- 主な御祭神

大将軍神(だいしょうぐんしん)陰陽道における金曜星(金星)の神格。神仏習合により素戔嗚尊・天津彦根命と習合される

大歳神(だいさいしん)陰陽道における木曜星(木星)の神格。神仏習合により天忍穂耳命と習合される

大陰神(だいおんしん)陰陽道における土曜星(土星)の神格。神仏習合により市杵嶋姫命と習合される

歳形神(さいぎょうしん)陰陽道における水曜星(水星)の神格。神仏習合により田心媛命と習合される

歳破神(さいはしん)陰陽道における土曜星(土星)の神格。神仏習合により湍津姫命と習合される

歳殺神(さいさつ)陰陽道における金曜星(土星)あるいは火曜星(火星)の神格。神仏習合により天穂日命と習合される

黄幡神(おうばんしん)陰陽道における羅睺星の神格。神仏習合により活津彦根命と習合される

豹尾神(ひょうびしん)陰陽道における計都星の神格。神仏習合により熊野樟日命と習合される

左客人宮聖武天皇(しょうむてんのう)第45代天皇。仏教を深く信仰し、東大寺を建立する

右客人宮桓武天皇(かんむてんのう)第50代天皇。794年に平安遷都を行う

- 社格等

- 主な摂末社

- 恵比寿神社

稲荷神社

天満宮

長者神社

金毘羅神社

命婦神社

厳島神社

猿田彦神社

- 鎮座地

- 京都府京都市上京区一条通御前西入西町48

- GoogleMapで開く

- 御朱印を頂ける場所

- 同敷地内社務所

- 参拝日

- 令和3年3月10日

- 地図

駐車場について

参拝者用の駐車場があるとのことですが、公共交通機関を使用したため詳細は不明です。