【神社巡り】大麻比古神社(徳島県鳴門市)

目次

曖昧な記憶で参拝を振り返る

平成27年12月7日の参拝

徳島県阿南市に出張で3日くらい滞在し、広島に戻る前の話。

前回投稿で、阿南市に鎮座する「津峯神社」を参拝しましたが、今度は徳島県を北上し、瀬戸大橋を目指します。

その途中、鳴門市に「大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)」が鎮座しているので立ち寄ることにしました。

当時、写真を撮った記憶はあるのですが、残念ながら一切残っていませんでした。

「大麻比古神社」は徳島県内一の大社として有名なのだそうで、そのとおり立派な神社でした。

高松自動車道の高架をくぐった少し先に大きな鳥居と立派な参道がり、大鳥居をくぐった後にある左側の狭めの道路を進んで駐車場へ行った記憶があります。

それと、ご本殿の裏側に山林が広がっており、

そこに第一次大戦中のドイツ兵捕虜が作ったという石橋「ドイツ橋」や「メガネ橋」が敷地内にありました。神社参拝以外にも散策が楽しめました。

参拝の後は御朱印を頂き、広島まで戻ります。

・・・・の予定だったのですが急遽予定を変更し、香川県琴平町にある金刀比羅宮を訪れることにしました。

余談ですが、この神社を参拝してかなり後にTV「水戸黄門」を見ていた時、一行が鳴門に滞在した回で「大麻比古神社が云々・・」というセリフがありましたので、大麻比古神社はテレビ的にも江戸時代のアイコン的存在だったのかな、と思いました。

大麻比古神社の御由緒

「大麻比古神社」は、徳島県の最高峰「大麻山」のふもとに鎮座する神社です。

大麻山の頂上には奥宮が祀られており、登山道を通って参拝が可能とのことです。

起源ははっきりしませんが、神武天皇の御代に「天富命(あめのとみのみこと)」が勅命を受け阿波国に移り住み、麻やこうぞの種を蒔き、麻布木綿を生産しました。

それにより阿波国の殖産興業と国利民福の基礎を作ったとされています。

「天富命(あめのとみのみこと)」は徳島市の「忌部神社」に祀られていますが、その先祖である「天太玉命(あめのふとだまのみこと)」を「大麻比古神(おおあさひこのかみ)」と呼んでお祀りしたのが起源とされています。

また、「猿田彦大神」はもともと大麻山に祀られていましたが、後に合祀されたと伝えられています。

室町時代には細川氏や三好氏、江戸時代には徳島藩主蜂須賀家の庇護を受けたとされています。

第一次世界大戦の前後では鳴門市にあった捕虜収容所に収監されていたドイツ兵の手によって、本殿の裏側に石築の「ドイツ橋」や「メガネ橋」が建築されており、その様子は現代でも見ることができます。

現在は徳島県の総鎮守として多くの信仰を集め、お正月には25万人の初詣客で賑わうそうです。

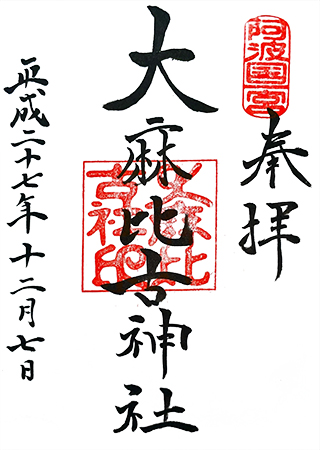

大麻比古神社の御朱印

大麻比古神社の御朱印

大麻比古神社の概要

- 神社名

- 大麻比古神社

- 主な御祭神

大麻比古神(おおあさひこのかみ)阿波の国を開拓した阿波忌部氏の始祖とされる神様 猿田彦大神(さるたひこおおかみ)天孫降臨の際に道案内をした神様。もともとは大麻山に祀られていたが合祀された

- 社格等

- 神階

- 正一位

- 主な摂末社

- 西宮社

豊受社

山神社

中宮社

水神社

丸山社

丸山稲荷社

- 鎮座地

- 徳島県鳴門市大麻町板東字広塚13

- GoogleMapで開く

- 御朱印を頂ける場所

- 同敷地内社務所

- 参拝日

- 平成27年12月7日

- 地図

駐車場について

参拝者用の無料駐車場があります。